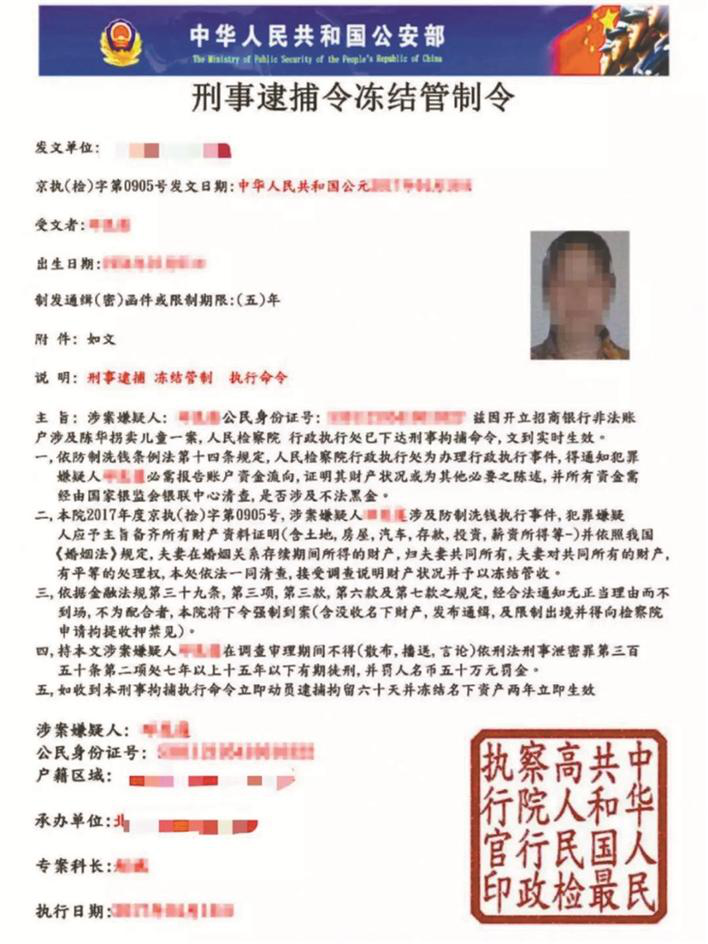

吴女士收到一份印有自己名字照片的假通缉令。

通讯员 龙威 唐婷 “通缉令”上姓名、身份证号、公章、落款样样齐全,在众多“公检法”诈骗案例中,这是攻破受害人心理防线的“杀手锏”。近日,南山警方就帮助一名受骗市民及时止损,保障了自己的财产安全。

4月3日中午,南山市民吴女士接到一个自称是××区户政的电话,说她的证件涉及案值200万的洗钱案件,详情需要转至××市公安局才能知晓。很快,电话转到了“××市公安局”,一个自称陈鹏飞的“警官”叫吴女士找一个安静的地方配合调查。为了让吴女士相信,“陈警官”提供了“警官证”。

随即,吴女士在这位“陈警官”的怂恿下,只身来到某咖啡厅,通过对方提供网址,她看到了自己的“通缉令”。

这时,吴女士有些慌乱了,这位“陈警官”又要求吴女士下载一个App,并提供了一个账号,让其登录。这时,吴女士觉得对方让下载的东西太多了,有些不对劲,便向周边的人借了手机跟家人确认情况。最后,周围人劝说吴女士并帮她报警,通过警方劝阻避免了财产损失。

一张假通缉令击破了吴女士的心理防线,骗子才得以展开进一步的诈骗行为。“这起案件骗子就是通过准确地说出事主的个人信息,并称事主涉及某经济类案件,之后便一步一步诱导事主打开未知链接或下载不明App,最终达到诈骗钱财的目的。”市公安局南山分局相关负责人介绍,骗子打通事主电话后,会以“公检法”的身份震慑事主,随后准确说出事主的个人信息,包括姓名、身份证号、职业、住址等,以此获取事主的信任,从而利用事主担心的心理开始诈骗的过程。

南山警方提醒市民,公安民警、检察官办案调查,都是通过上门或者请当事人到派出所等相关场所的方式面见,“通缉令、逮捕令”等法律文书不会通过网络、传真的方式进行送达。

中共深圳市委政法委员会

粤公网安备44030002006438号

粤ICP备15012300号

粤公网安备44030002006438号

粤ICP备15012300号