▲光明区下村二排新村的西柚小镇。

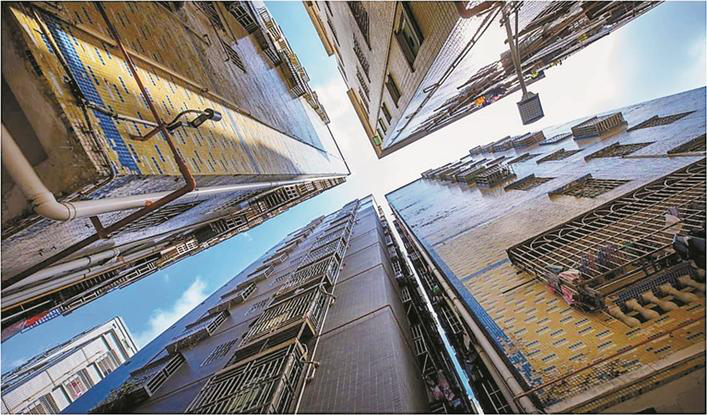

▲光明区甲子塘社区街景。

▲“三线”入地后,城中村以往蜘蛛网般的各种网线、 电话线已经消失。

如果把人才看成水,深圳的城中村就是一块块海绵,将众多来深奋斗者吸纳其中。这里曾经拥挤嘈杂,但生活方便、成本低廉,众多两手空空的年轻人来到深圳后得以借此立足、成长,并用自己的才智推动城市的发展。

而城中村也因此承载着众多深圳人的记忆,展现着城市的包容。但它们也并非永远“不修边幅”,在经历了新一轮的综合治理后,人们发现,城中村原来也可以有序、也可以美丽。

城管等多部门联手治理城中村

深圳实际管理人口已超过2000万人,而其中有约一半的人居住在城中村,这意味着城中村生活环境的提升,将使一半的深圳人获益。

2017年11月,深圳市制定“城中村”综合治理三年行动计划,对2020 年前不能拆除重建的1600个城中村,实施社区治安、消防安全、用电安全、燃气安全、食品安全、弱电管线、环境卫生、市容秩序、交通秩序、生活污水等10个方面的综合治理。其目标,就是要把城中村建成“安全、干净、有序、和谐”的文明新村和幸福家园。

截至今年4月,在城管等相关职能部门的共同努力下,已实际完成710个村治理目标。这些原本脏乱的城中村有的被改造为现代时尚的人才公寓;有的依托产业变身文艺范十足的文化创意小镇,有的凭借自然条件变成体验慢生活的旅游小镇。当然,更多的城中村仍然承载着居住生活的功能,引进物业管理公司、保洁公司,让居住环境变得更加安全、干净、有序、和谐。在城中村综合治理方面,真可谓“各村有各村的高招”。

城中村变身时尚版人才公寓

如果从空中俯瞰,可以看到福田区水围村有29栋楼刷着彩色的楼顶整齐排列,显得十分精致。这里就是已经小有名气的水围柠盟人才公寓。2016年底,福田区政府、深业集团、水围股份公司已联手将29栋“农民房”打造成了集“生活+居住+休闲+聚集人才+创业”五位一体的人才公寓。

人才公寓总建筑面积约15472平方米,共计504套。每户均带有独立卫生间,订制床、沙发、电视柜、书柜、书桌、储物柜等家私家具,并配备空调、热水器、冰箱等常用电器,实现拎包入住。

为营造开放共享的社区环境,人才公寓还增设电梯,同时在五层和七层设置了空中连廊,将原本独立的29栋统建楼连成一个整体。此外还打造了集聚会、会客、健身、影视、主题活动组织功能为一体的的“青年之家”。从此彻底消除城中村脏乱差现状,营造出一个适合青年人才的现代化国际化生活社区。

在城市中镶嵌美丽乡村

深圳的一千多个城中村中,也不乏拥有一定的人文景观、自然景观或者文化产业聚集的村落,例如大芬油画村、梧桐山艺术小镇、大鹏沙鱼涌、甘坑客家小镇、观澜版画村、坂田手造街……随着基础设施的改造与文化的发掘,这一名单随着新一轮城中村综合治理的开展正在越变越长。

大芬村从油画产业起步,经过多年的发展,已经吸引了不少艺术家慕名聚集。行走在街巷里,不时可见来自各地的艺术家。

梧桐山脚下的艺术小镇打造时间其实年头不长。2010年,罗湖区出台扶持政策、投入资金、优化片区环境,推动梧桐山艺术小镇文化创意产业的发展,如今可是各色艺术家汇聚之地。

甘坑客家小镇原本是年久失修、逢雨必浸的客家老屋村。2011年开始整体打造,小镇里还陆续多了闽赣两地十多座明清时期的特色建筑。短短几年时间,甘坑客家小镇已小有名气。

而光明的西柚小镇、宝安的清平古墟目前正在整治开发中,即将加入这一行列。

修旧如旧留住乡愁

光明区马田街道石家社区的下石家村隐藏在城市的高楼和柏油路后面,拐进村口,一眼古井、一株龙眼树让人立即想起小时候的村落。这里的综合治理采取以修旧如旧的方式,保留了一些平房和小院落,路面铺上了整齐的花岗岩石板,村里的古树被很好地保护,树下石凳上坐着纳凉的老人。修旧如旧的方式为人们留住了浓浓的乡愁。

而光明凤凰街道的甲子塘社区不仅在综合治理工作中注重文化保存、留住乡愁,还挖掘具有社区特色的文化元素,并将它们融入基础设施升级和景观设计中。例如,在大道上打造文化墙,在沿街防护栏上植入凤凰标识,在路边设置今夕对照图片。南山区的海湾新村则通过文化墙的方式,用浮雕和文字介绍展示了渔村历史。

深圳的城中村综合治理,已不再是简单的拆除重建,而是刻意地保留了城中村的历史印记。

中共深圳市委政法委员会

粤公网安备44030002006438号

粤ICP备15012300号

粤公网安备44030002006438号

粤ICP备15012300号